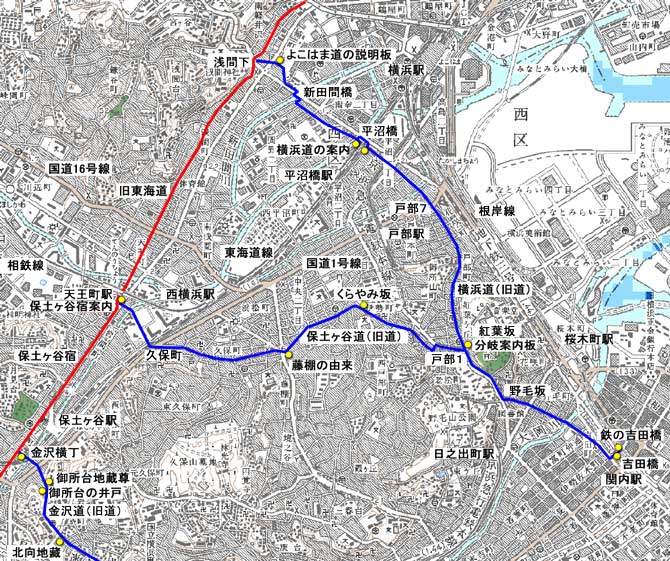

| 市内〜横浜道(旧道)〜市内 |

Home|Previous Page|Next Page

|

|

|

|

| 旧東海道をを左折する | 浅間下交差点で渡る | 1本北よりの路地に入る | 「よこはま道」のパネル が左にある |

|

|

|

|

| 新田間橋を渡る | 1本南側の路地を行く | 旧平沼橋では線路を渡れな いので、上の平沼橋を渡る |

旧平沼橋の先の線路脇 に案内板ある |

|

|

|

|

| 反対側の線路脇にも 同じ案内板ある |

横浜道の風景 (案内板より) |

道路には「横浜道」プレート | 平沼商店街を進む |

|

|

|

|

| 上に京急の旧平沼駅 | 敷島橋を渡る | 戸部1交差点に出る | 交差点の道案内 横浜道と保土ヶ谷道の分岐 |

|

|

|

|

| 交差点の道案内 | 横浜道と保土ヶ谷道の それぞれの向きにプレート |

野毛切り通しを進む | 野毛坂交差点を左折 |

|

|

|

|

| 野毛坂通りを下る | 都橋を渡り野毛本通りを進む | 新横浜通りに合流する | 吉田橋に到着 |

|

|

|

|

| 吉田橋の史跡と鉄橋(復元) 石柱と説明板(読めない) |

交差点を渡った反対側 に説明板 |

「鉄の橋」の説明 (左側) |

「ブラトンと横浜」の説明 (右側) |

Page 1 of 3